La LH - Luteinizing Hormone, hormone lutéinisante - est une hormone glycoprotéique sécrétée par l'adénohypophyse - antéhypophyse ou hypophyse antérieure - , par ses cellules gonadotropes, et composée de deux chaînes α et β et de chaines de polysaccharides (structure moléculaire).

La sous-unité β déclenche l'action biologique spécifique lors de l'association du glycoforme (α + β et leurs glucides) avec son récepteur : on connaît 41 glycoformes différents. Le gène de la sous-unité β de la LH est localisé sur le chromosome 19 et est exprimé dans les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse et du placenta.

Les rétrocontrôles hypothalamo-hypohysaires-gonadiques sont nombreux.

La production de la FSH est sous le contrôle de la GnRH - Gonadotropin Releasing Hormone ou gonadolibérine -, d'où son nom de LH-RH - Luteinizing Hormone Releasing Hormone -.

Cette neurohormone hypothalamique, sécrétée au sein du noyau périventriculaire de l'aire préoptique (hypothalamus antérieur), et le noyau arqué (ou infundibulaire) de l'hypothalamus moyen (région tubaire), est également responsable de la sécrétion de FSH.

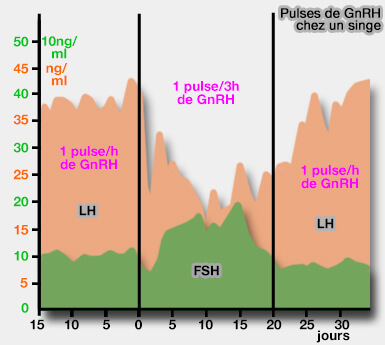

La GnRH est sécrétée de manière pulsatile, ce qui permet la sécrétion préférentielle de FSH ou de LH en fonction du cycle.

De très nombreux facteurs, aussi bien internes qu'externes, régulent cette sécrétion :

1. Les oestrogènes exercent une rétroaction sur la sécrétion de la LH, mais bien moins que sur celle de la FSH.

L’ovariectomie (ablation des ovaires) ou la ménopause provoque une augmentation de la production de LH hypophysaire.

Le rétrocontrôle est positif au moment de l'ovulation (pic d'oestrogènes et pic de FSH et de LH).

Les neurones à kisspeptides, découverts récemment dans le noyau périventriculaire et le noyau arqué, possèdent des récepteurs aux oestrogènes (ERα) et projettent sur les neurones à GNRH du noyau arqué : leur rôle dans les rétrocontrôles aussi bien négatifs que positifs lors de l'ovulation, sont évidents.

2. La progestérone, à dose forte lors de la phase lutéale, diminue la sécrétion de LH.

L'augmentation du taux de progestérone diminue alors la fréquence des pulses de GnRH, et donc la production de LH. Ce ralentissement des pulses de GnRH favorise la sécrétion de FSH qui produira un nouveau recrutement folliculaire et le cycle recommence !

Ces rétrocontrôles (oestrogènes et progestérone) sont utilisés dans les pilules contraceptives, que ce soient les pilules oestro-progestatives, associant un oestrogène et un progestatif, ou les pilules progestatives pures (microdosées et macrodosées).

Les oestrogènes et la progestérone inhibent les décharges de LH et de FSH, donc l'ovulation. En outre, la progestérone modifie le glaire cervicale pour empêcher le passage des spermatozoïdes, inhibe la phase proliférative de l'endomètre (sous-contrôle des oestrogènes), et donc s'oppose à la nidation.

Lors de gestation, la progestérone inhibe la sécrétion de LH (rôle dans la gestation).

Selon les espèces, placenta ou corps jaune dépendant, d'autres hormones prendront le relais.

3. La testostérone inhibe la LH au niveau hypothalamique (GnRH) et au niveau hypophysaire.

Le rétrocontrôle hypothalamique pourrait être sous la dépendance des neurones à kisspeptides.

Les cellules de Sertoli sécrètent de l'inhibine B qui exerce une rétro-inhibition sur l'adénohypophyse, normalement sur la FSH, mais les régulations FSH-LH sont mal connues.

La testostérone est libérée sous forme de pulses. Chez l'homme, la stabilité du rythme des pulses maintient une constance de la testostéronémie (4 à 8 ng/ml), contrairement aux variations cycliques des stéroïdes sexuels chez la femme.

Les inhibines inhibent la production de LH au niveau hypophysaire.

Les cellules de Sertoli sécrètent de l'inhibine B qui exerce une rétro-inhibition sur l'adénohypophyse.

Ces nombreuses molécules agissent par action paracrine (régulation des cellules voisines) et autocrine (générée par les cellules elles-mêmes).

La follistatine, synthétisée par les cellules de la granulosa ovarienne, mais aussi par les cellules folliculo-stellaires de l'adénohypophyse entrant en contact avec les cellules hypophysaires, et en particulier, les cellules gonadotropes, est une glycoprotéine de transport (binding) et de neutralisation de l'activine.

Les récepteurs de la LH, identiques à ceux de la hCG, (récepteurs LHCG), sont des récepteurs transmembranaires couplés à la protéine G.

L'hormone se lie à la protéine G qui active l'adénylcyclase.

L'adénylcyclase catalyse la transformation d'ATP en AMPc (adénosine monophosphate cyclique ou AMP cyclique) qui se fixe sur une PKA (protéine kinase A) pour la rendre active.

Cette PKA phosphoryle des protéines qui activent la sécrétion des stéroïdes sexuels.

Cette stéroïdogenèse ne prend que quelques minutes.

Les récepteurs à la LH se trouvent :

EndocrinologieAxe hypothalamo-hypophysaireHormones hypothalamiques Hormones antéhypophysaires GonadotropinesFSHLHHormones posthypophysairesHormones à visée reproductiveHormones gonadiquesStéroïdes sexuelsAndrogènesOestrogènesProgestèrone Hormones placentaires et utérinesGonadotropines chiorioniquesActivinesInhibinesAMH (hormone anti-mullerienne)Relaxine